新闻中心

从极寒到高温:冷热台如何重塑实验温度控制?(连载三)

一、开篇:技术落地才是核心——冷热台在科研中的实际价值

在前两期连载里,我们拆解了冷热台的制冷、加热与温控系统,明白了它如何实现 - 190℃到 600℃的超宽温域和 0.1℃的精准控温。但对科研人员来说,“技术原理” 最终要服务于 “实验需求”—— 一款设备好不好用,关键看它能不能解决实际工作中的难题,能不能让原本复杂的实验变简单、让不可靠的数据变精准。这一期,我们不聊复杂的技术参数,也不抠细节设计,而是聚焦冷热台在三大核心科研领域的实际应用:材料科学、生物医学、电子器件。看看它如何把 “技术优势” 变成 “科研效率”,如何帮科研人员跳出传统控温的困境,更轻松地拿到可靠的实验结果。

二、材料科学领域:不用换设备,搞定从低温到高温的全流程实验

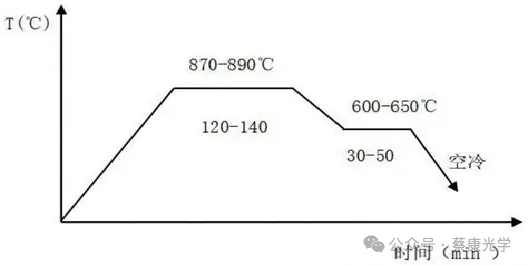

材料科学的研究里,“温度” 是绕不开的关键词 —— 观察材料结晶、测熔融温度、看高温下的性能变化,都需要精准控温。但传统实验的痛点很明显:做低温实验要搬低温恒温槽,做高温实验要换加热台,中途转移样本时温度一波动,之前的观察全白费;而且不同设备的控温精度不一样,数据没法串起来分析。冷热台的出现,刚好把这些麻烦解决了 —— 一台设备就能覆盖从极寒到高温的全温域,不用转移样本,也不用反复校准,从材料准备到数据采集能一次性完成。比如研究高分子材料的科研团队,以前想观察材料从熔融到结晶的全过程,得先在加热台上把材料加热到熔融状态,再赶紧转移到低温设备里降温,转移过程中温度会掉 5-10℃,晶体刚长出来就受影响,反复试十几次都未必能拿到完整数据。现在用冷热台,直接把样本放在平台上,在屏幕上设好 “升温到 200℃(熔融)→保温 10 分钟→以0.5℃/min 降温到 - 50℃(结晶)” 的程序,设备会自动执行,搭配显微镜就能实时观察晶体生长的每一步,不用动手干预,一次就能出完整结果。

还有金属材料的退火实验,传统加热台通常只能到 300℃,想做500℃以上的高温退火,得用马弗炉,但马弗炉控温精度差,±2℃的波动会导致金属晶粒大小不均。用冷热台就能稳定维持 600℃高温,而且平台各区域温度差不超过 0.5℃,金属样本受热均匀,退火后的性能测试数据重复性特别高,不用再因为 “温度不准” 而重复做实验。

对材料科研人员来说,冷热台zui大的价值不是 “能到多低或多高的温度”,而是 “能让温度全程可控、数据连贯可靠”—— 以前需要两台设备、大半天才能完成的实验,现在一台设备、2 小时就能搞定,还不用担心中途出岔子。

三、生物医学领域:精准控温,让生物样本“活”得更久、数据更准

生物医学实验里,样本对温度的敏感度远超想象 —— 细胞、蛋白质、组织切片,稍微有点温度波动,活性就会变,甚至直接失活。传统控温方式的问题很突出:用冰箱做低温保存,拿出来测试时温度会回升;用恒温水浴做常温实验,±0.5℃的波动就能让酶活性数据差 10%;想测不同温度下的样本变化,得在多个设备间来回转移,样本折腾几次就废了。

冷热台在生物医学领域的应用,核心就是 “给样本一个稳定的温度环境”,不管是短期测试还是长期观察,都能让温度保持在目标值,不用再担心样本 “受委屈”。

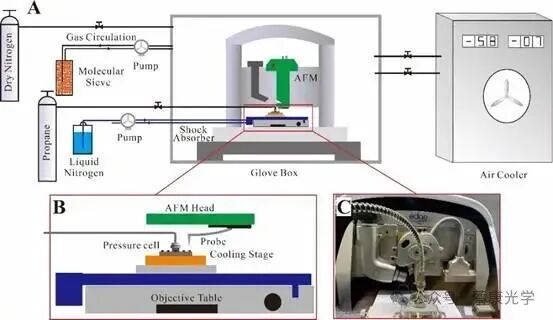

比如研究细胞低温保存的团队,以前想找到细胞冷冻的合适温度,得准备好几台冰箱,分别设 - 20℃、-40℃、-80℃,每个温度放一批细胞,几天后拿出来复苏测试,不仅耗材用得多,还没法观察细胞在降温过程中的变化。现在用冷热台,能把温度从 37℃(细胞正常温度)以 0.1℃/min的速度缓慢降到 - 80℃,过程中用显微镜实时观察细胞形态,看哪个温度段细胞开始出现损伤,直接锁定合适冷冻温度,既省样本又省时间。

还有蛋白质活性测试,以前用恒温水浴,温度只能稳定在 ±0.5℃,测出来的活性数据忽高忽低,得做十几组重复实验才能取平均值。用冷热台 0.1℃的控温精度,一次测试就能拿到可靠数据 —— 比如测某种酶在 37℃的活性,温度稳定在 37.0±0.1℃,酶活性数据的波动不超过 2%,不用再反复验证。

对生物医学科研人员来说,冷热台解决的不仅是 “控温” 问题,更是 “样本保护” 和 “数据可靠性” 问题 —— 不用再因为温度波动浪费珍贵的样本,也不用再为数据不准而纠结,能把更多精力放在实验设计和结果分析上。

四、电子器件领域:模拟ji端环境,轻松测透器件的“耐温极限”

电子器件的使用场景越来越复杂 —— 汽车芯片要忍受发动机旁的高温,极地通信设备要扛住 - 50℃的低温,太空器件更是要面对从极寒到高温的剧烈温差。要确保这些器件在ji端环境下能正常工作,就得在实验室里模拟这些场景,但传统设备根本做不到:低温箱通常只能到 - 30℃,高温箱通常到 100℃,而且切换温域要手动换设备,器件在转移过程中温度变化,测试数据根本不准。

冷热台刚好补上了这个缺口 —— 能模拟从 - 40℃到 125℃的ji端温域,还能自动切换温度,不用转移器件,测试全程温度稳定,能真实反映器件在恶劣环境下的性能。

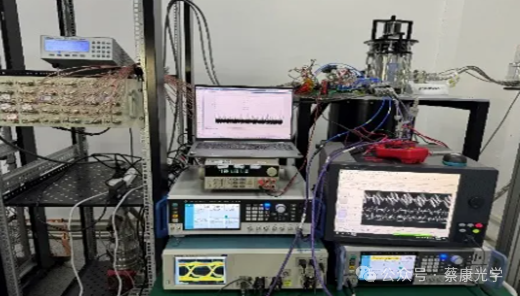

比如测试手机芯片的团队,以前想测芯片在高低温下的运行速度,得先在低温箱里测 - 30℃的数据,再拿到高温箱测 100℃的数据,中途芯片温度从 - 30℃升到室温再升到 100℃,内部状态已经变了,数据没法反映真实情况。现在用冷热台,直接把芯片装在平台上,设好 “-40℃→25℃→85℃→125℃” 的循环程序,每个温度点都保温 30 分钟测性能,全程不用动芯片,温度波动≤0.1℃,测出来的运行速度、功耗数据特别准,能清楚看到芯片在哪个温度段开始出现性能下降。

还有传感器测试,比如测温度传感器的灵敏度,传统设备控温不准,传感器输出的数值偏差大,得反复校准。用冷热台精准控温,比如从 0℃升到 50℃,每升 1℃测一次灵敏度,温度准了,传感器的输出数据也稳定,能快速找到灵敏度通常的温度范围,优化传感器设计。对

电子器件领域的研发人员来说,冷热台的价值在于 “真实模拟”—— 不用再因为设备限制而缩小测试范围,也不用再为数据不准而怀疑器件性能,能更自信地判断器件是否符合ji端环境的使用要求。

五、共性价值:冷热台如何帮科研人员“减负提效”?

不管是材料、生物还是电子领域,冷热台带来的核心改变都能归结为三点,也是科研人员最关心的 “减负提效”:

第一是 “省时间”。传统实验需要换设备、转移样本、反复校准,一天能做 2-3 组实验就不错了;用冷热台,一台设备搞定全流程,自动执行温度程序,一天能做 8-10 组实验,效率翻了好几倍。

第二是 “保数据”。传统设备控温精度差、温域窄,数据重复性低,有时做十组实验都凑不齐能用的数据;用冷热台,0.1℃精度 + 超宽温域,数据重复性≥95%,不用再为 “数据不准” 而返工。

第三是 “减麻烦”。传统设备操作复杂,新手要学一周才能上手;冷热台触摸屏操作,设好温度和速率就能启动,新手 10分钟就能学会,不用再依赖专业人员。

六、连载预告:下期聊聊“冷热台怎么用、怎么维护”

这一期我们看了冷热台在三个领域的实际应用,很多读者可能会问:“这么好用的设备,日常怎么操作?液氮怎么加才安全?用久了出小问题怎么修?”

下期连载,我们会抛开科研场景,聚焦冷热台的 “使用与维护”—— 不用讲复杂的技术,只说实用技巧:比如开机前要检查什么、加液氮的步骤、常见小故障怎么排查、平时怎么保养能延长设备寿命。不管你是刚买设备的新手,还是想提前了解的科研人员,都能从中学到实用的方法,让冷热台更好地为实验服务。敬请期待!

联系我们

上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩

微信二维码

网站二维码